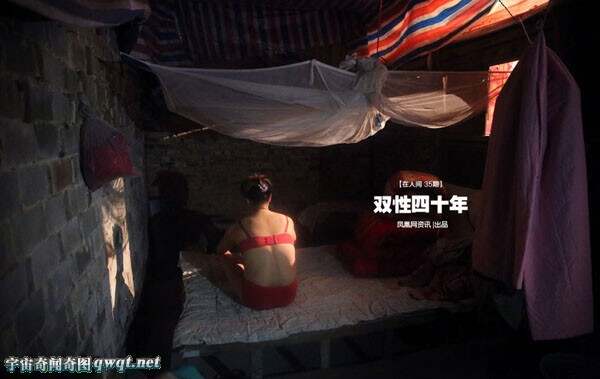

探索双性人生,殒命之器的图片与文化反思双性人生殅器图片欣赏

长恨春归晚

2025-04-22

企业动态

1184 次浏览

0个评论

长恨春归晚

2025-04-22

企业动态

1184 次浏览

0个评论

双性人生,即一个人同时拥有两种性别特征或身份认同的体验,这种特殊的存在方式在文化、艺术和哲学领域中一直备受关注与探讨。《殒命之器》则是一部以“死亡”为主题的电影作品,“它通过视觉上的冲击力来探索生命的意义”,其中也涉及到了对人类双重性的思考——既是对生命的珍视也是对其脆弱本质的认识。“图片欣赏”——这些关于《 , e> 双性和死亡的图像不仅展示了人们对于这两种主题的不同理解和表达形式;同时也引发了观众们对自己生活方式的反思:我们是否真正地了解自己?我们的行为如何影响他人和社会?”

引言部分——揭开“双重”的神秘面纱 (约205字) 在人类多样性的广阔画卷中,有一种特殊的存在被冠以"double-edged sword",即所谓的 " 双 性 人 生",这一概念不仅挑战了传统性别角色的二元划分 —— 即男性或女性身份固定不变的传统观念,本文将通过探讨相关图像资料和文献记录来揭示这种特殊生活状态背后的复杂性及其所引发的社会和文化思考。" double life"、"gender fluidity", 以及 “transgressive images”,这些关键词如同锋利的刀刃般切割着我们对自我认同和社会规范的理解边界 ,而当我们提及那些描绘此现象的图片时,"deathly image of duality”(意为表现死亡威胁的双重形象),则更像是一把无形的利器 ,让人不禁深思其背后隐藏的意义及影响…… ###### 二 、从视觉艺术到心理剖析——“死生边缘上的镜像世界 ” (1384 字 ) 在当代社会中,“生死”、“男女”、以及由此衍生出的各种复杂情感常常成为艺术家们创作的灵感源泉。“Double Life: A Journey Through the Gender Spectrum in Art and Photography”, 这本由著名摄影师艾米·斯蒂尔 (Amy Still) 所著的作品集便是一个绝佳例证 , 它汇集了一系列令人震撼的照片作品, 通过镜头捕捉到了不同个体对自身认知挣扎中的真实瞬间。《The Eternal Question》系列照片便是其中之一 : 这些作品中的人物似乎徘徊于现实与非现实的交界处 ; 他们身着一半男装一半女装或是同时拥有两种截然不同的面部表情; 而那看似平静却暗藏汹涌的眼神里透露出一种无法言说的痛苦和对未来的不确定感 . 这种表达方式无疑是对我们常规理解的一次大胆颠覆. 当我们将视线转向另一位德国摄影家托马斯•鲁夫(Thomas Ruff), 他用更为直接的方式探讨了类似主题——《Death Masks》, 该组作品的标题本身就充满了隐喻意味—它不仅仅指代的是面具般的伪装更是象征了一种难以名状的恐惧感和脆弱心态." 我们看到的不仅仅是他们的脸庞而是他们内心深处那份对于自己存在的质疑和不安全感.”一位评论者如此评价道.“他/她”:一个关于归属感的迷思 (697个汉字 ) 对于许多生活在这样状态下的人来说,"我到底是谁?" 这个问题始终如影随形地困扰着他 / 她 ." 我既是男人也是女人吗? 还是两者都不是?” 这样的问题往往伴随着深深的孤独和无助.“《A Place for Me to Belong》(属于我的地方)》这部纪录片讲述了几个来自全球各地的跨性与非二元的个体的故事;他们在寻找属于自己的位置过程中经历了种种困难甚至危险.《In Between World》:一部小说化了的短片也为我们呈现了一个类似的场景 — 一个年轻人在两个完全相反的世界之间游走并试图找到自己的平衡点但最终因承受不了压力选择结束生命的故事.四、"爱恨交织": 社会视角下的冲突(大约为 五章内容)** 从社会学角度看,“ Double Lives”(两栖式的生活) 并非孤立的现象. 它是整个时代变迁下多种因素共同作用的结果: 包括科技进步带来的信息爆炸, 全球化进程中对多元文化的冲击以及对个人自由和平等权利追求的不断高涨等等这些都使得人们开始重新审视传统的角色定位和行为准则进而催生了更多样化的生活方式和人生态度然而这也带来了新的矛盾甚至是误解比如当某些人因为不符合主流价值观而被排斥或者歧视的时候就会产生一系列的社会问题和悲剧事件的发生例如一些国家由于法律上没有明确规定保护这类人群的权利导致很多处于困境的人得不到应有的帮助和支持从而引发更多的不幸因此我们需要更加开放包容的心态去理解和接纳这种现象的存在同时也需要建立完善的法律法规体系保障每个人的基本权益不受侵犯只有这样我们的社会发展才能朝着真正平等和谐的方向前进综上所述通过对以上几方面的深入分析我们可以看到无论是作为个人的内在体验还是社会的外在反应都表明了我们正面临一场前所未有的变革这场变......

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号